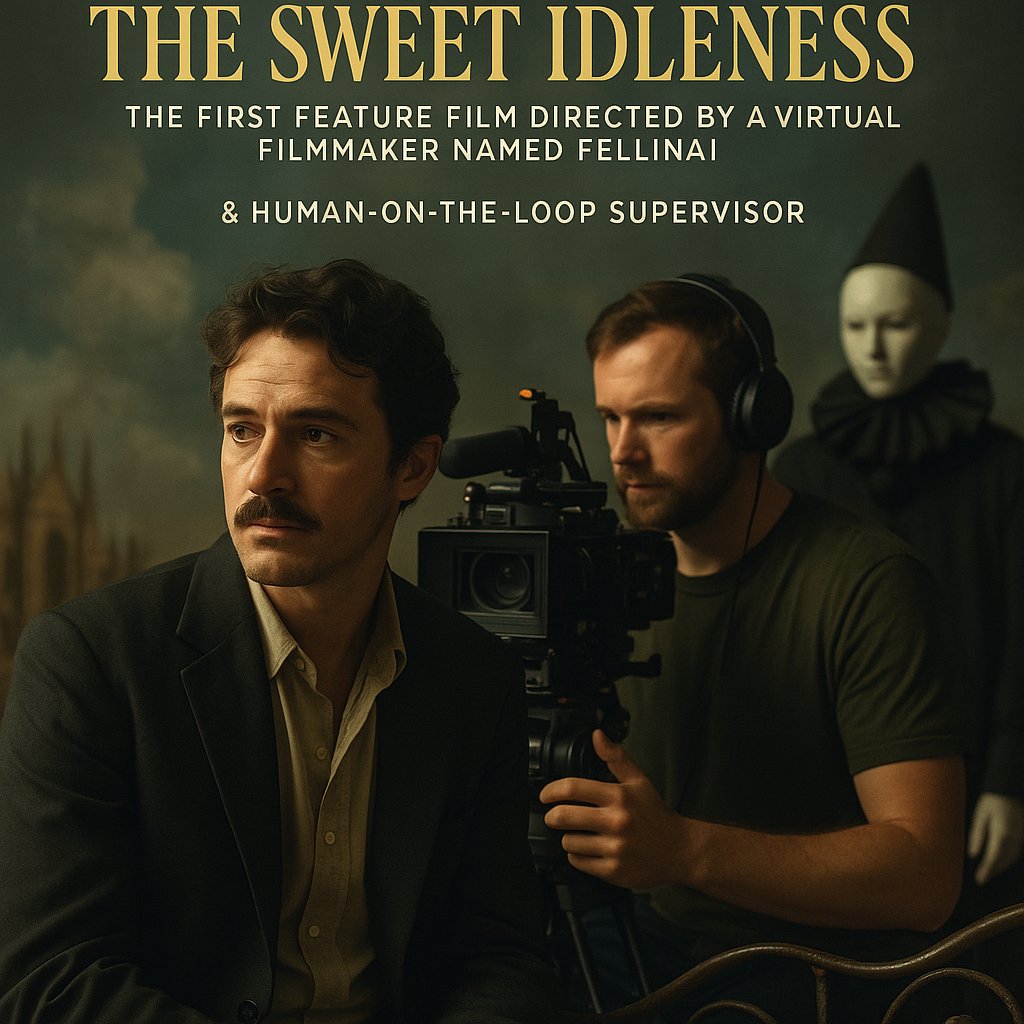

C’è una novità che, pur nel rumore crescente dell’innovazione tecnologica, ha qualcosa di quasi poetico: un film che non ha un regista umano, ma un’intelligenza artificiale. Si intitola The Sweet Idleness, ed è promosso come il primo lungometraggio al mondo diretto da un “regista virtuale” chiamato FellinAI. L’azienda dietro questa scommessa è la Andrea Iervolino Company, con a capo il produttore italiano Andrea Iervolino, che ha deciso di fare un salto audace: far condensare in un algoritmo una parte fondamentale della creazione cinematografica.

Immagina il set: non un vero regista che stila storyboard e indica clemenze e inquadrature, ma un’entità algoritmica cui vengono affidate scelte formali, stilistiche, come se “sentisse” la scena. E accanto a essa, un supervisore umano — definito “human-on-the-loop” — incaricato di guidare, monitorare e garantire che la visione non deragli. Iervolino stesso ha descritto così questo ruolo: non un direttore piazzato dietro la macchina da presa, ma una figura che vigila sul processo creativo, intervenendo quando serve per preservare coerenza e senso.

Il risultato — o almeno la promessa — è un film in cui non solo la regia è affidata all’IA, ma anche il cast ha una componente digitale significativa. Actor+ è la piattaforma/agenzia interna che fornisce volti, movimenti, voci: attori in carne e ossa che prestano le proprie caratteristiche e che vengono poi rielaborati dall’intelligenza artificiale per dar vita ai personaggi cinematografici. In questo modo, gli attori “replicati” non sono semplici avatar, ma fusioni tra reale e generato.

La trama prescelta è cupa e visionaria. In un futuro non lontano, solo l’1 % dell’umanità lavora ancora; il resto vive nel tempo libero generato dalle macchine. Le fabbriche assumono l’aspetto di templi, i lavoratori restanti diventano presenze simboliche, clowns meccanici in processioni surreali: un’umanità che resiste, quando tutto attorno sembra dissolversi nell’indolenza voluta dalle macchine. È una distopia poetica, che vuole rendere omaggio al cinema europeo, all’immaginazione visionaria, alle immagini sospese fra sogno e inquietudine.

Certo, questo esperimento non è privo di contraddizioni e interrogativi. La tensione tra creatività umana e autonomia algoritmica è forte. Fino a che punto può l’IA “decidere” scelte estetiche? Quale sarà il grado di libertà dei supervisori umani? E come si assicura che l’algoritmo non trascenda in un formalismo sterile, privo di slancio emotivo?

Ma ancora più urgenti sono le questioni legate ai diritti: a chi appartiene un’opera concepita in parte da una macchina? Come si regolano diritti d’autore, remunerazioni e protezioni in un ambito in cui la “mente” non è un essere vivente? Iervolino e il suo team sembrano anticipare queste sfide: il ruolo “human-on-the-loop” è pensato proprio per garantire che, nonostante l’intervento dell’IA, rimanga una volontà artistica riconoscibile e tutelabile.

Aggiungi che questo film non è un puro capriccio tecnologico: è un manifesto. Vuole porre una domanda radicale: se una macchina può dirigere un film, che cosa diventa l’arte? È ancora la creazione dell’umano, o siamo a un punto di mutazione? E che valore ha il “messaggio” quando chi lo dirige non ha sensibilità, ma modelli statistici?

L’uscita di The Sweet Idleness segna un confine: non solo fra generi, ma fra epoche. È un esperimento che fa da spartiacque fra ciò che il cinema è stato (oggetto di visioni individuali e manualità del regista) e ciò che potrebbe diventare (una collaborazione fra mente umana e intelligenza artificiale). E, indipendentemente da come sarà accolto, il solo fatto che si realizzi già porta un messaggio chiaro: nei prossimi anni, la macchina non sarà solo strumento — sarà anche autore.