Un mondo dove le parole di culture ormai scomparse possano tornare a risuonare, grazie a voci generate da algoritmi intelligenti. È un’idea tanto affascinante quanto carica di domande: ci aiuta davvero a rivitalizzare lingue morte, o rischia di trasformarle in fantasmi digitali senza vita?

Secondo un articolo recentemente pubblicato su Unite.AI, l’intelligenza artificiale ha già iniziato a spalancare nuovi orizzonti nel campo della preservazione linguistica. Lungi dall’essere solo archivi passivi — come voci registrate, dizionari o testi trascritti — ora disponiamo di strumenti AI in grado di parlare, ascoltare e rispondere in lingue estinte o prossime all’estinzione. Pensiamo a chatbot, assistenti vocali o app di traduzione interattive: un salto qualitativo che trasforma queste lingue da reperti museali a strumenti di comunicazione, anche se ricostruiti artificialmente.

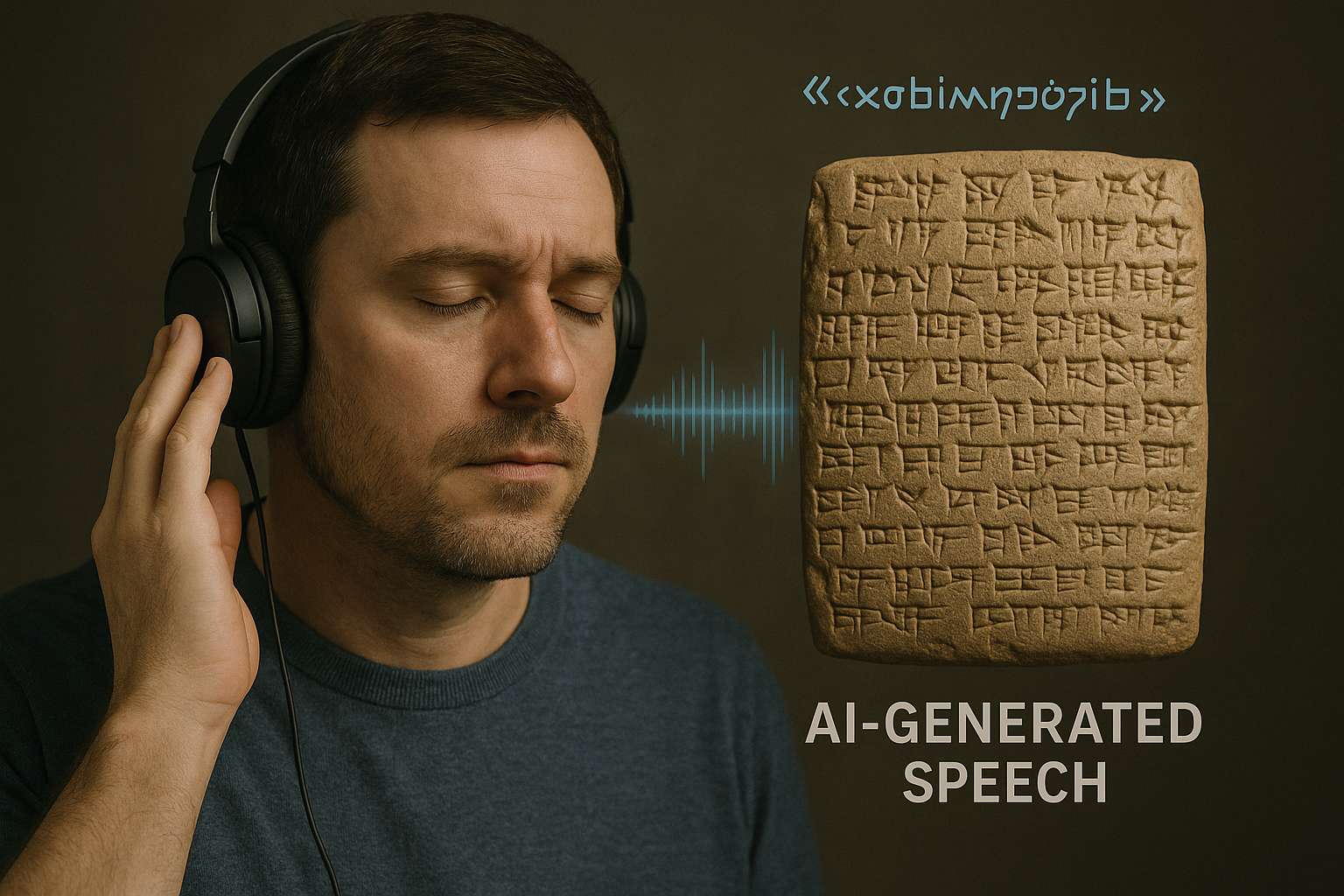

Le capacità più sorprendenti? La ricostruzione di parole mancanti e persino la riproduzione della pronuncia. Quando parte del vocabolario manca, l’IA attinge a lingue affini o testi storici per suggerire forme plausibili. Inoltre, combinando dati fonetici antichi con modelli linguistici moderni, è già possibile far «parlare» lingue come il sumero, il sanscrito o l’antico norreno — riportandole in vita, almeno digitalmente.

Eppure, dietro lo stupore, emergono sfide profonde. Senza parlanti nativi che possano validare i risultati, l’output dell’AI resta sempre un’approssimazione: suoni plausibili, ma forse culturalmente inesatti. Serve quindi una collaborazione stretta con linguisti e comunità originarie per mantenere l’autenticità e il rispetto del patrimonio culturale.

C’è anche il rischio che ciò che nasce come uno strumento venga ridotto a “pezzo da mostrare”, una lingua che esiste solo sui dispositivi, senza vita sociale né trasmissione orale. Una lingua vera si alimenta delle interazioni quotidiane, di battute, di contesti, di emozioni: l’IA può facilitare, ma non sostituire questa vitalità.

Un altro pericolo non banale è l’impronta culturale distorta. Se i dati usati per addestrare l’IA sono stati raccolti durante epoche coloniali o da fonti esterne, l’IA potrebbe riflettere prospettive estranee alle comunità stesse, alterandone il senso e l’identità linguistica.

Insomma, l’intelligenza artificiale può davvero accendere speranza nei processi di rivitalizzazione linguistica, ma deve essere usata con saggezza, umiltà e collaborazione.

Alcuni progetti mettono la generazione AI al servizio di lingue come Nüshu: grazie a pochi esempi testuali, modelli come GPT‑4 Turbo sono già capaci di tradurre, anche con dataset minimi, abbassando la barriera all’ingresso per lingue scarsamente documentate.

Altri esperimenti accademici, come un framework per generare testi in Old English, dimostrano che tecniche come LoRA e data augmentation possono far salire i punteggi di traduzione da 26 a oltre 65 in BLEU score, con una naturalezza confermata anche da valutazioni umane.

E poi c’è il cuore pulsante della rinascita linguistica: l’AI può produrre modelli linguistici indigeni (ILM) con strumenti come spelling suggeriti e predizione delle parole, ma solo se si parte dalla comunità e si agisce insieme a essa, non dall’alto.