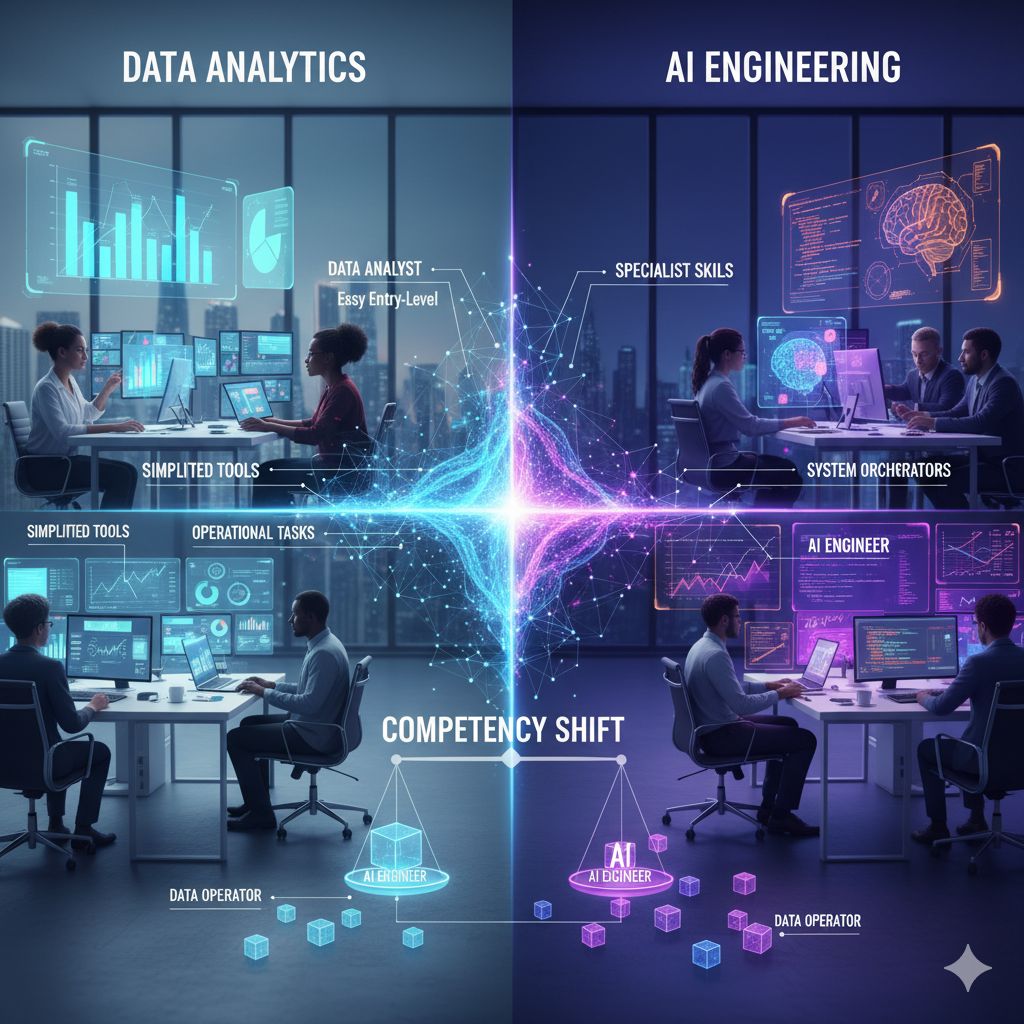

Quando esplose il boom della “data analytics”, molti videro in quel fenomeno una promessa: chiunque avesse una certificazione di qualche mese in analisi dati avrebbe trovato un’occupazione. In principio, la differenza è nei livelli di barriera tecnica. Con la nascita della business intelligence e delle piattaforme di analytics, l’adozione era accessibile: molte aziende cercavano persone in grado di usare strumenti semplificati, interpretare tabelle, costruire report. Il percorso per inserirsi era chiaro, i ruoli definiti, la curva d’ingresso relativamente moderata.

L’IA, invece, richiede competenze più profonde: architetture di modelli, conoscenze matematiche, ingegneria del prompt, comprensione del bias e della valutazione dei risultati. Non basta “saper analizzare”, serve “saper costruire modelli che analizzano da soli”.

Ma c’è un secondo piano su cui la differenza si accentua: mentre l’analisi dati tendeva a completare processi esistenti—rendendo più veloce e preciso ciò che prima si faceva manualmente — l’IA può sostituire parti significative di quei processi. In casi dove l’automazione è efficiente, il bisogno di ruoli intermedi diminuisce. Il risultato è che molti compiti che ieri richiedevano un essere umano diventano compressi o integrati in modelli automatizzati, senza che emergano necessariamente nuove etichette di lavoro in proporzione diretta.

Inuovi ruoli legati all’IA non sono “posti entry-level facili da conquistare”: vengono richieste competenze specialisti di dominio, esperienza nella progettazione e validazione dei modelli, capacità di orchestrare pipeline di dati. In sostanza, si cerca meno “operai del dato” e più “ingegneri dell’IA” o “custodi di modelli intelligenti”. Ciò implica che chi non innalza la propria preparazione rischia di rimanere estromesso da questi nuovi meccanismi.

Un’altra osservazione rilevante riguarda il ritmo e la scala: l’IA può scalare molto rapidamente in contesti digitali, generando impressioni di “automazione su vasta scala” che travolgono i confini settoriali. Ciò porta a un fenomeno di compressione occupazionale in aree che prima erano considerate “a prova di macchina”. Non sempre le aziende hanno bisogno — o vogliono — sostituire ruoli con modelli AI, ma nelle situazioni in cui è conveniente, la sostituzione avviene con grande rapidità.

Tutto ciò non significa che l’IA non possa generare nuovi lavori, ma che la natura di quei lavori cambia: non è detto che siano ruoli generalisti, facili da costruire, accessibili con corsi brevi. Molto più spesso, emergono figure ibride: esperti di dominio che collaborano con modelli, figure che sorvegliano, curano, auditano i modelli, analisti che interpretano ciò che un sistema intelligente produce e lo integrano in processi aziendali. In questo senso, l’IA può non “creare posti” a tappeto, ma spostare enormemente il baricentro delle competenze richieste.

L’aspettativa che l’IA produca lavoro su vasta scala forse nasce da un’idea romantica del progresso tecnologico. Ma finora, il mercato mostra una realtà più prudente. In altri contesti — per esempio nel boom degli investimenti in infrastrutture per data center — gli enormi capitali spesi non si traducono sempre in una corrispondente esplosione occupazionale (cosa che già suscita dibattito nel mondo finanziario e tecnologico).

Guardiamo, quindi, l’IA con realismo: non come miracolo occupazionale, ma come forza di trasformazione che sposta dove si gioca il valore e chi può parteciparvi. E per chi si prepara a quel futuro, la chiave probabilmente non sarà inseguire “il posto del domani”, ma costruire competenze che rendano possibile dialogare con modelli, orchestrare sistemi e innovare processi.