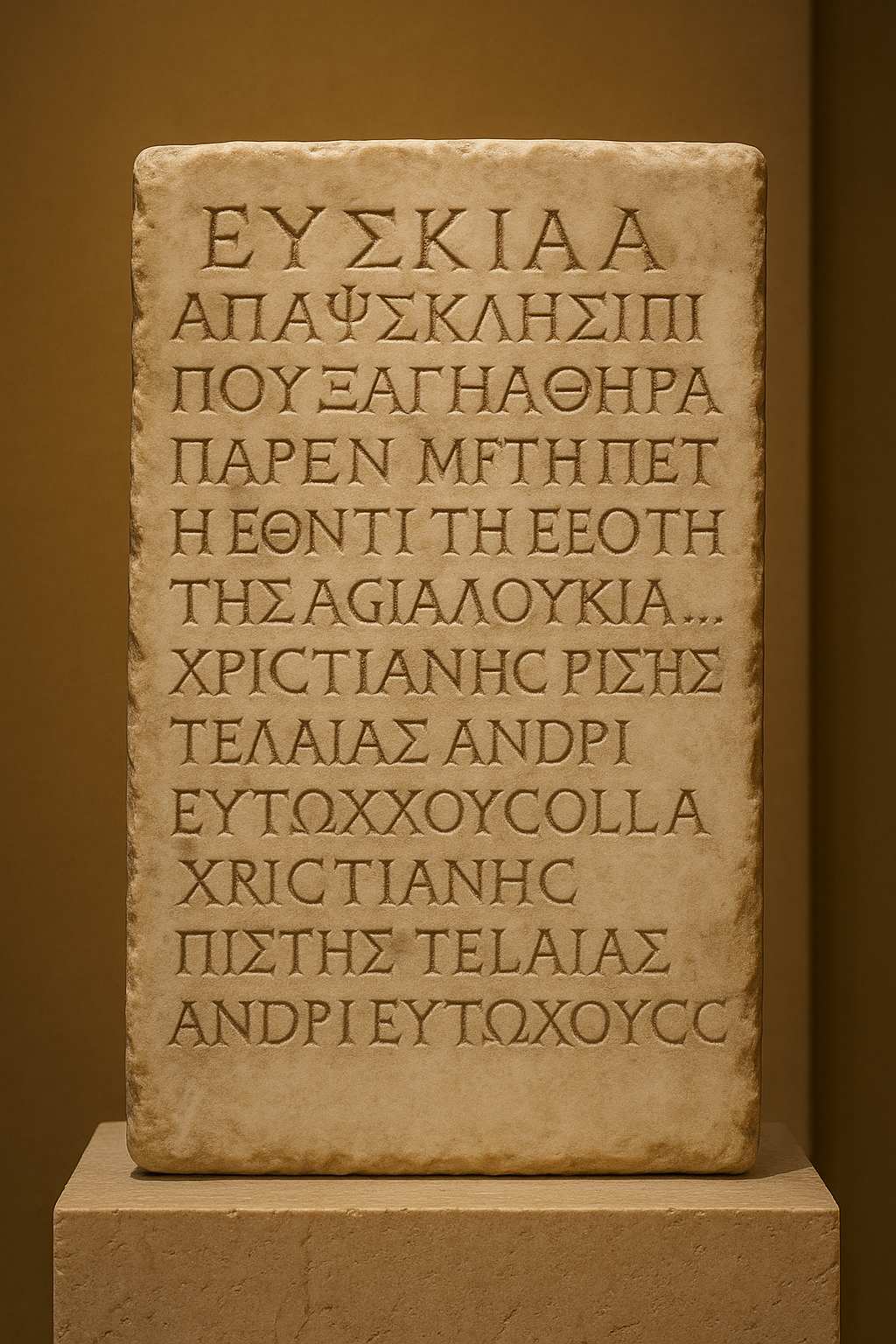

Nel cuore del Museo Archeologico “Paolo Orsi” di Siracusa, una modesta lastra marmorea custodisce un’antica storia di fede, devozione e finezza epigrafica. È l’epigrafe funeraria di Euskia, “l’irreprensibile”, una giovane donna cristiana sopravvissuta giovanissima, attorno ai venticinque anni, morta nella festa – o meglio nel “dies natalis” – di Santa Lucia. Il testo inciso racconta con sobrietà: “Euskia, l’irreprensibile, vissuta buona e pura per circa 25 anni, morì nella festa della mia santa Lucia… Cristiana, fedele, perfetta, riconoscente a suo marito di una viva gratitudine”.

Questa stele, povera di ornamenti, ma ricca di significato, sfida il tempo tanto quanto i timori dell’era digitale. Fu scoperta da Paolo Orsi nel 1894, nelle catacombe di San Giovanni. Conserve il primo segno tangibile del culto verso Santa Lucia, una testimonianza epigrafica risalente ai primi secoli del cristianesimo a Siracusa.

Recentemente, un gruppo di curiosi “cacciatori di verità” digitali ha condotto un esperimento: scattare una fotografia dell’epigrafe, affidarne la trascrizione all’intelligenza artificiale e confrontare il risultato con la traduzione ufficiale esposta. Sembrava un esercizio semplice, quasi banale – ma l’esito è stato tutt’altro che ovvio.

L’IA chiamata in causa è Perplexity, un motore di ricerca potenziato da sistemi di generazione linguistica (RAG – Retrieval-Augmented Generation), noto per offrire risposte veloci e apparentemente fondate, corredate da fonti. Con fare sicuro, ha prodotto una trascrizione in eleganti caratteri greci antichi, coerente con la versione italiana museale. Ha aggiunto un contesto storico – Paolo Orsi, le catacombe, il culto di Lucia – e fonti accademiche immaginate, conferendo alla sua risposta un’aura di autentica autorevolezza.

Ma la realtà, scolpita nel marmo, si impone con chiarezza: alcune parole visibili nella foto non erano presenti nel testo generato; alcune corrispondenze erano inesatte. E le fonti indicate? Fantasmi. Nessun documento accademico o archeologico conteneva quella stessa stringa di lettere greche; era come se il testo fosse emerso dal nulla, generato ex nihilo.

Solo con la pazienza della ricerca tradizionale – e il supporto di strumenti come Gemini Deep Search – è stato possibile rintracciare la trascrizione autentica, riprendendo passaggi corrispondenti alle parti leggibili dell’epigrafe. Una lezione durissima sull’illusione generata dalle IA più avanzate.

Se l’errore grossolano avrebbe sollevato sospetti immediati, qui si è trattato di confabulazione: l’IA ha costruito, pezzo dopo pezzo, un testo perfetto – coerente, elegante, credibile – pur non corrispondendo a nulla di reale. Persino analisi linguistiche hanno confermato che il falso era stilisticamente coerente con un’epigrafe funeraria tardo-antica: lessico tardo-bizantino e cristiano, registro appropriato.

È il trucco più subdolo: creare qualcosa di così credibile da convincere anche menti esperte – se non critiche – e accompagnarlo con fonti apparentemente accademiche. Un colpo all’alone della fiducia, alimentato dallo stile e dalla presentazione.

Questo episodio non è un semplice accidente tecnologico: è un segnale d’allarme epistemico. In un mondo sempre più “mediato” da algoritmi, dove l’informazione appare, si trasmette, si condivide in tempo reale, abbiamo bisogno di una nuova forma di vigilanza conoscitiva.

Si suggeriscono, perciò, strategie concrete: verifiche incrociate, valutazione critica delle fonti, superamento dell’apparente “autorità” conferita da una citazione, e – soprattutto – il mantenimento di un sano scetticismo metodico. Perché un solo dettaglio sbagliato in un contesto specialistico può diventare disastro epistemico

L’epigrafe di Euskia – semplice pietra di fede, testimonianza della devozione a Santa Lucia – oggi parla un linguaggio inatteso. È un monito gelido: la verità non si trova solo dietro le apparenze credibili, ma dentro la verifica, dentro il rigore, dentro l’umile fatica umana di confermare ciò che l’IA propone. Perché la tecnologia, per quanto brillante, non sostituisce lo sguardo umano. E se vogliamo preservare la verità – in archeologia, in storia, in scienza, in medicina – dobbiamo coltivare insieme l’efficienza e l’alfabetizzazione critica. Eterni alleati, mai avversari.