Quando si guarda indietro agli ultimi dieci anni, si vede un panorama pieno di promesse: startup con nomi affascinanti, fondi raccolti, algoritmi potenti, modelli predittivi che parevano usciti da romanzi di fantascienza. L’idea che l’intelligenza artificiale avrebbe rivoluzionato lo sviluppo di nuovi farmaci era diffusa, eppure oggi, nonostante tutto quell’ottimismo, non c’è ancora un singolo farmaco (scoperto con l’aiuto dell’AI) che abbia effettivamente raggiunto lo stadio della commercializzazione. Questo ritardo, questa “mancanza” concreta, è diventata un tema centrale per chiunque lavori nel settore: non perché le speranze fossero illusorie, ma perché la realtà del rigore scientifico, del metodo, dell’interazione complessa tra biologia umana e algoritmi ha mostrato quanto sia lunga e difficile la strada.

Molti esperti e osservatori riconoscono che non basta avere buoni algoritmi: serve capire che l’essere umano è un organismo straordinariamente complesso, che le interazioni molecolari, cellulari, sistemiche sono piene di incognite. Anche quando un algoritmo individua una molecola candidata che sembra perfetta in laboratorio o in simulazioni, questa deve superare una catena di ostacoli: la sicurezza, gli effetti collaterali, il modo in cui interagisce con le cellule del corpo, la somministrazione, la stabilità chimica, la reazione del sistema immunitario, la biodegradabilità, i costi di produzione, le normative, la scalabilità, le prove precliniche e cliniche, fino ai trial sull’uomo. Molti passaggi in quel percorso spesso si rivelano disastrosi: molecole che sulla carta sembrano promettenti si rivelano troppo tossiche, instabili, troppo costose o inefficaci nei soggetti reali.

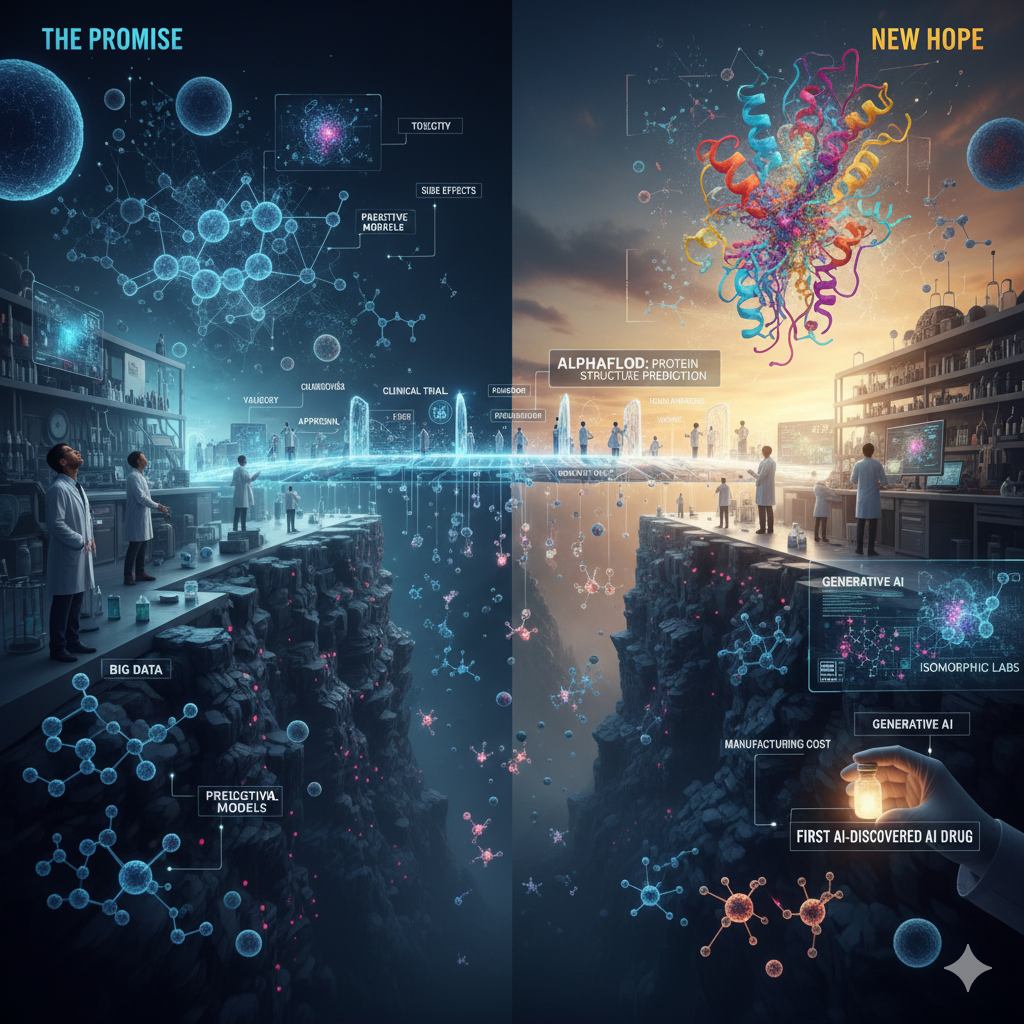

Ci sono casi concreti di startup che, pur partendo con investimenti generosi e tecnologie avanzate, non sono riuscite finora a far arrivare alcun farmaco sul mercato. Alcune sono state assorbite da concorrenti più grandi, altre sono fallite; altre ancora stanno sotto pressione per dimostrare risultati clinici significativi. Ma allo stesso tempo sono emersi fattori che stanno cambiando il terreno: l’arrivo di tecnologie come AlphaFold di DeepMind, che ha saputo predire strutture proteiche con una precisione prima impensabile, ha infuso nuova speranza. Anche il recente boom della generative AI, con modelli che possono simulare più rapidamente e con maggiore creatività interazioni molecolari, simulazioni, screening di candidate, rende plausibile che stiamo entrando in una fase differente rispetto al passato.

Gli esperti sottolineano che sino a soli pochi anni fa, un problema enorme era la carenza di dati ben etichettati, la difficoltà di avere risorse sufficienti per test fisici, le resistenze regolatorie, i costi astronomici legati ai trial clinici. Molti algoritmi erano confinati a sperimentazioni virtuali, a simulazioni, ma non potevano scalare fino agli stadi che contano davvero: il test sull’uomo, la verifica di efficacia nel corpo bianco, l’approvazione normativa, la produzione su larga scala.

Ma ora qualcosa sembra cambiare. Le imprese come Isomorphic Labs (di proprietà di Alphabet / Google) stanno vedendo investitori che tornano a scommettere su questo spazio, pur sapendo che il payoff è a lungo termine. AlphaFold è un punto di svolta non perché da solo produca farmaci, ma perché cambia la comprensione delle strutture proteiche, fornisce strumenti che riducono una parte enorme dell’incertezza iniziale, dà basi su cui costruire molecole più facilmente con maggiore consapevolezza del loro comportamento. È come se prima dell’era AlphaFold si navigasse in acque molto torbide, dove non si vedeva il fondale; ora il fondo comincia a intravedersi, e alcuni ostacoli sembrano meno insormontabili.

Ciò non significa che la strada sia breve. Gli esperti avvertono che servono ancora “qualche” versioni rivoluzionarie degli strumenti, predizioni migliori dell’interazione molecolare reale, modelli che vadano oltre il “dato vs dato” per comprendere le dinamiche viventi, le risposte immunitarie, la variabilità individuale, la farmacocinetica, la farmacodinamica. Servono sperimentazioni che confermino che ciò che predetto in silico si traduce in efficace terapeutico, servono controlli di sicurezza, serve che la regolamentazione tenga il passo, che gli enti regolatori fidino di algoritmi, che la produzione su scala non distrugga l’equilibrio economico.

Quello che emerge con forza è che il confronto con la realtà non è fallimento della promessa, ma fase critica del processo: un momento in cui le aspettative devono essere calibrate, le promesse comunicate con onestà, i tempi riconosciuti come lunghi, gli ostacoli non nascosti. Eppure, nonostante il ritardo, nonostante le difficoltà, l’atteggiamento prevalente è ora un misto di cauta ottimistica determinazione. È come se la tecnologia avesse raggiunto una soglia minima per rendere credibile che, nei prossimi anni, possano emergere farmaci effettivamente progettati con AI che superino le prove cliniche, che arrivino al mercato, che offrano nuovi trattamenti, magari per malattie finora trascurate, o con costi inferiori.

In sostanza, la storia di questi dieci anni è fatta di molte attese non realizzate, di sogni sospesi, ma non è una storia di disfatta: è una storia in costruzione, dove ciò che è stato fatto finora prepara il terreno per ciò che potrebbe venire. L’esperto citato, la CEO di Insitro, Daphne Koller, paragona la complessità del corpo umano alla complessità dell’universo: non bastano curve di apprendimento o dataset enormi se non comprendiamo in profondità come le parti interagiscono; ma anche lei riconosce che con gli strumenti odierni – generative AI, modelli proteici, dati migliori – siamo in grado di esplorare territori che fino a pochi anni fa erano fuori portata.

Alla fine, la convinzione che traspare è che la domanda “quando arriverà un farmaco davvero scoperto dall’AI?” non è più solo retorica o scetticismo, ma interrogativo attivo, governato da progetti concreti, investimenti seri, novità tecniche significative. E se tutto va bene, se alcuni nodi vengono sciolti – nella comprensione biologica, nella previsione molecolare, nel finanziamento chiaro, nelle partnership scientifiche –, i prossimi anni potrebbero finalmente vedere il primo farmaco “nato dall’AI” attraversare il ponte tra la simulazione e la clinica, e forse fare la differenza nella vita delle persone.