Negli ultimi anni il tradizionale approccio basato su analisi di laboratorio e controlli a sorpresa sta mostrando i propri limiti, sia in termini di efficacia che di accuratezza. L’avvento di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (IA) e sull’analisi dei dati biometrici offre una prospettiva rivoluzionaria: non più semplici rilevamenti di sostanze proibite, ma modelli predittivi in grado di individuare anomalie nelle prestazioni e nei campioni biologici. Il quadro che emerge è complesso e ricco di sfide, ma l’opportunità di rendere lo sport più pulito e di salvaguardare la salute degli atleti è concreta.

Fin dalla nascita dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA) nel 1999, lo sforzo congiunto di governi e comitati sportivi si è concentrato sulla definizione di una lista di sostanze proibite e sul perfezionamento di test di laboratorio per individuarle nel sangue o nelle urine degli atleti. Tuttavia, ogni nuovo metodo di rilevazione viene spesso seguito rapidamente da contromosse che complicano il quadro: microdosi di EPO (eritropoietina) somministrate a distanza di settimane dalla competizione, tecniche di mascheramento e, in casi estremi, scambio fraudolento di campioni durante il trasporto verso i laboratori.

Chi pratica doping ematico, in particolare con EPO, mira ad aumentare il proprio ematocrito per migliorare il trasporto di ossigeno e la resistenza. Ma l’analisi tramite elettroforesi su gel e isoelettrofocalizzazione – pur efficace nel distinguere EPO naturale da quella artificiale – ha finestre temporali limitate e può non cogliere in tempo reale piccole quantità di ormone sintetico.

Il sistema dei test casuali e delle trasfusioni controllate presuppone che i campioni biologici percorrano una catena di custodia ineccepibile, ma recenti scandali hanno dimostrato come errori di conservazione, contaminazioni o addirittura sostituzione di sacche possano vanificare anche il più sofisticato dei rilevamenti. L’esempio del tennista Jannik Sinner, sospeso cautelativamente per tracce minime di sostanze vietate, ha acceso il dibattito sull’infallibilità del metodo e sui diritti degli atleti.

In questo contesto, è emersa l’esigenza di strumenti capaci di integrare i dati biologici con quelli relativi alle prestazioni effettive. Piuttosto che punire la semplice presenza di un metabolita, l’obiettivo diventa riconoscere un “comportamento fuori norma” che suggerisca l’uso di farmaci potenzianti.

Grazie al lavoro di due ricercatori – menzionato in un recente articolo di Runners World Italia – l’IA potrebbe rilevare non solo l’eventuale scambio di campioni, ma anche l’utilizzo subdolo di EPO, analizzando pattern ematici e traiettorie di performance. Il principio è semplice: un modello di machine learning, addestrato su un ampio dataset di parametri ematici (ematocrito, conta dei reticolociti, biomarcatori sierici), è in grado di distinguere campioni genuini da quelli alterati, identificando incongruenze caratteristiche di un’autotrasfusione o di un’iniezione farmacologica.

Uno studio pubblicato su arXiv propone una strategia simile, basata su un approccio statistico e di apprendimento automatico per riconoscere la presenza di rhEPO in campioni di sangue. Il modello ha raggiunto un’accuratezza superiore al 90% nell’identificazione di campioni dopati, dimostrando la validità di un metodo indiretto ma sistematico.

Attraverso l’Athlete Biological Passport (ABP), vengono registrati longitudinalmente parametri ematologici e steroidei di ciascun atleta, creando un profilo individuale di riferimento, Vengono calcolati rapporti – ad esempio tra globuli rossi maturi e reticolociti – e variazioni rispetto al valore medio personale, elementi chiave per cogliere anomalie. Tecniche di machine learning e Bayesian learning analizzano i dati, definendo soglie dinamiche personalizzate piuttosto che universali. Ogni nuovo campione viene valutato in tempo reale: superato un certo livello di “sospetto”, il sistema segnala la necessità di ulteriori controlli.

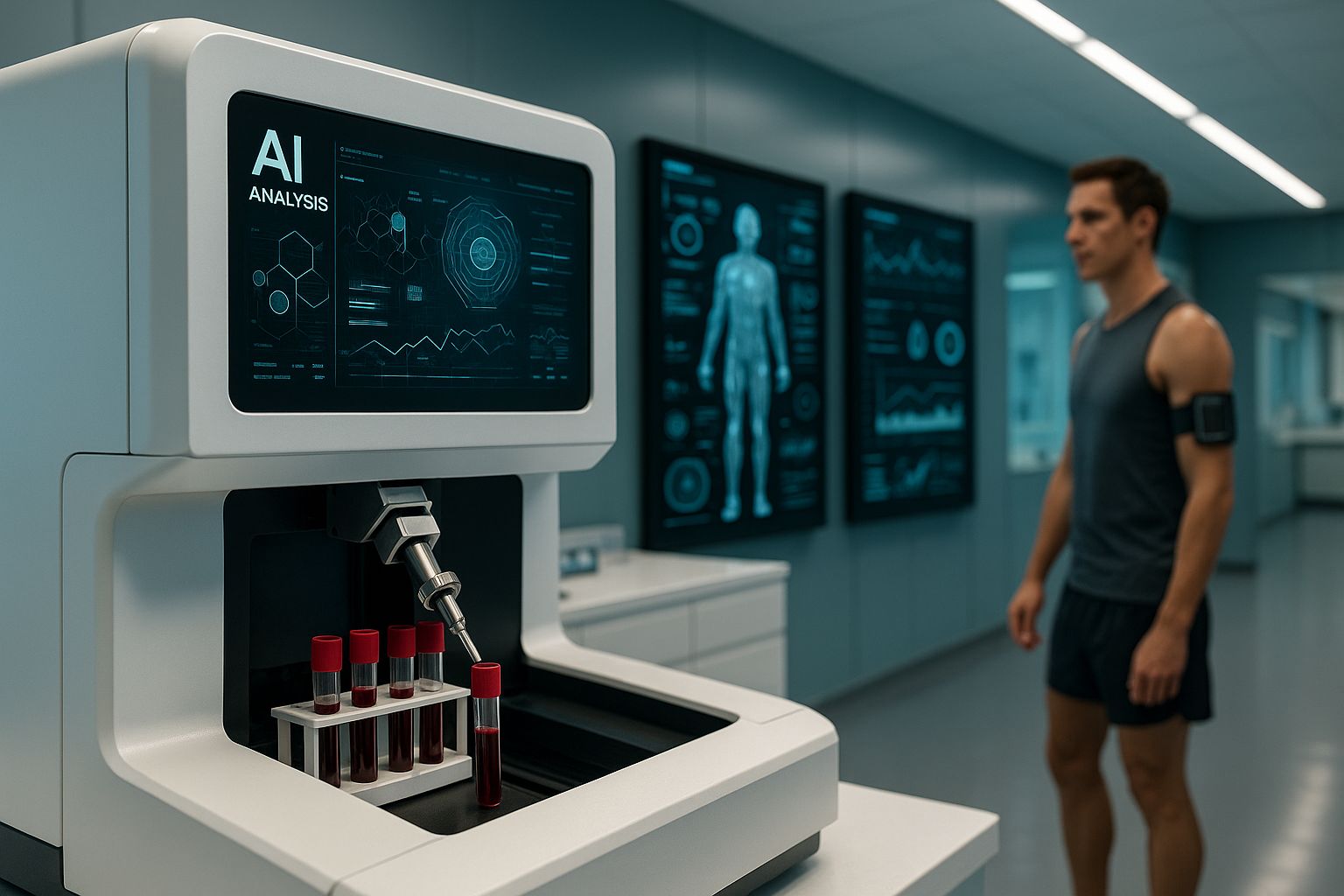

L’integrazione di IA e wearable device – già ampiamente utilizzati per migliorare l’allenamento – potrebbe permettere un monitoraggio continuo, rilevando derive prestazionali sospette in gara e in allenamento. Un simile approccio valorizza sia la tutela della salute sia la correttezza sportiva, spostando il focus dalla sostanza al risultato “anormale”.

Tuttavia, permangono questioni delicate: chi controlla i dati biometrici? Quali garanzie per l’atleta riguardo alla privacy? E soprattutto: fino a che punto gli algoritmi possono decidere la carriera di un campione senza ricorrere a un controverso “giudizio automatico”? L’esperienza di casi come quello di Sinner invita alla massima cautela, nell’assicurare procedure trasparenti e ricorsi effettivi.

Se un domani ogni atleta dovesse indossare sensori biometrici h24, collegati a VPN sicure e processi di AI, potremmo assistere a una rivoluzione culturale nella lotta al doping. I test non sarebbero più eventi isolati, ma parte di un ecosistema digitale integrato, dove ogni variazione fuori scala diventa un campanello d’allarme.

In tal modo lo sport sarebbe davvero “riscritto”, come auspicato dal dott. Aron D’Souza degli Enhanced Games – paradossalmente promotore del doping libero – e invece trasformato in un laboratorio di integrità, dove la scienza non serve a superare i limiti umani, bensì a proteggerli.