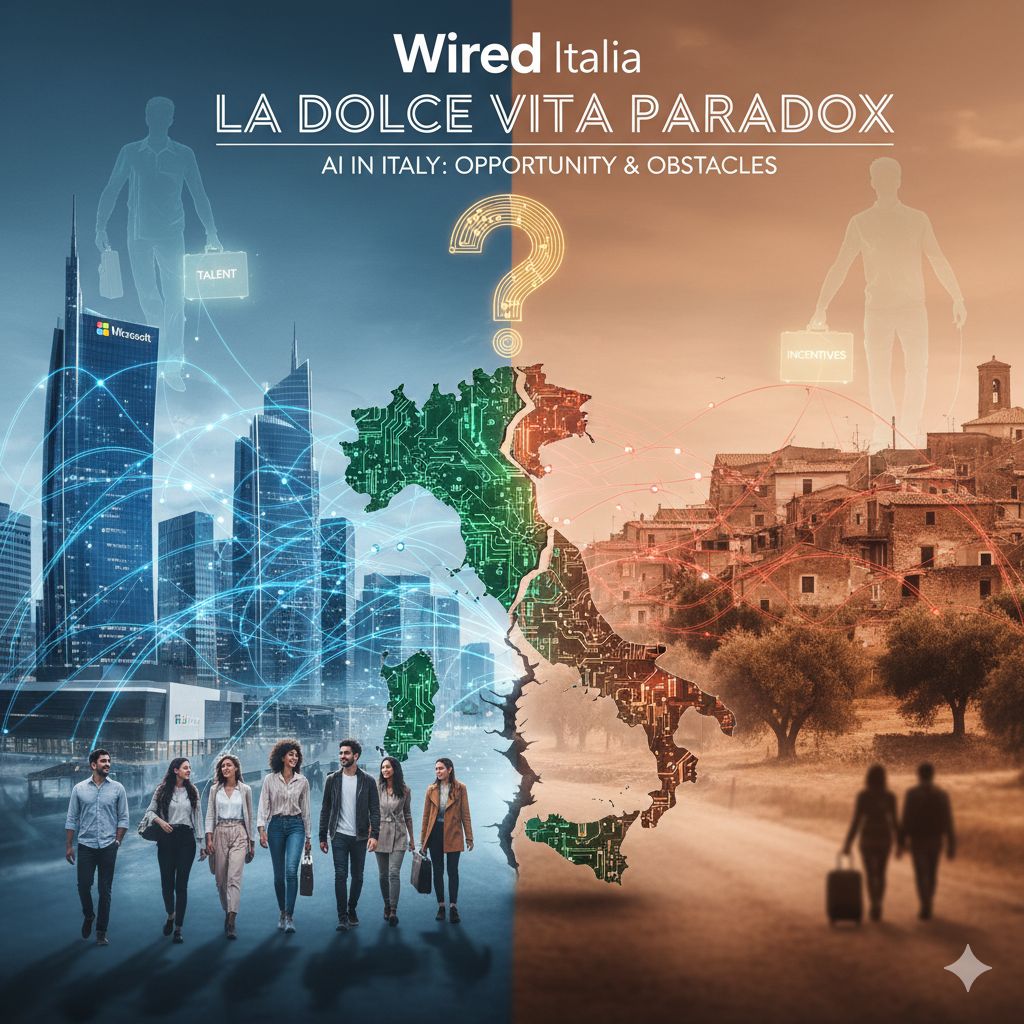

In un recente articolo pubblicato su Wired Italia, è evidenziato il paradosso italiano dell’intelligenza artificiale: un Paese che sembra attrarre talenti tech ma che, al contempo, ne perde molti a causa di politiche deboli e squilibri territoriali. L’articolo, basato sul rapporto La Dolce Vita Paradox del think tank Interface, esplora le contraddizioni che rischiano di frenare il contributo dell’IA all’economia nazionale.

L’intelligenza artificiale è già oggi una forza motrice nei processi di innovazione industriale, digitalizzazione dei servizi e trasformazione dei modelli aziendali. Le imprese che riescono a integrare soluzioni IA possono aumentare l’efficienza operativa, ridurre costi, migliorare l’offerta e accedere a nuovi mercati. In un contesto europeo sempre più orientato all’automazione e alla data economy, il ritardo dell’Italia nel consolidare un ecosistema competitivo nel campo dell’IA rischia di trasformarsi in un handicap strutturale.

Il “capitalismo cognitivo” – dove dati, algoritmi e capacità predittive si intrecciano con la produzione e i servizi – richiede sistemi agili, infrastrutture digitali robuste, competenze avanzate e un ambiente favorevole agli investimenti. La posta in gioco è alta: chi non riesce a inserirsi nell’economia digitale rischia marginalizzazione, perdita di quote in settori ad alto valore aggiunto e difficoltà a mantenere la propria posizione nel mercato globale.

Un tratto ricorrente del panorama tecnologico italiano è la concentrazione delle risorse al Nord, con Milano come epicentro. Il capoluogo lombardo ospita un’alta concentrazione di professionisti IA, attrae la maggior parte degli investimenti in capitale di rischio dal 2019, e diventa un hub naturale per le infrastrutture delle aziende tech straniere.

Nel 2024, ad esempio, Microsoft ha annunciato un investimento di 4,3 miliardi di euro in due anni per espandere data center in Italia – con una forte focalizzazione sul Nord – per trasformare la regione in un hub europeo per cloud e IA.

Il risultato è che le opportunità, le infrastrutture, le collaborazioni industriali e le reti di ricerca si concentrano prevalentemente a Nord. Al Sud, regioni come la Sicilia e la Basilicata contano oggi meno di mille lavoratori specializzati in IA ciascuna.

Questo squilibrio territoriale ha implicazioni economiche rilevanti: domanda e offerta di competenze si polarizzano, la mobilità interna aumenta (con costi sociali e finanziari), e i territori svantaggiati rischiano di perdere completamente la capacità di partecipare al ciclo virtuoso innovativo.

Una leva chiave per l’economia italiana è stata (ed è) la capacità di attrarre o richiamare talenti dall’estero. Il programma “Rientro dei cervelli” aveva preveduto esenzioni fiscali consistenti (tra il 70 % e il 90 %) per quei professionisti altamente qualificati che rientravano in Italia, facendo così da catalizzatore per il ritorno di migliaia di individui.

Secondo Interface, nel 2021 quel programma avrebbe attratto circa 75.000 italiani dall’estero, di cui il 40% si stabilì in Lombardia. Ma oggi è stato in larga misura sostituito dal regime “Lavoratori Impatriati”, che presenta condizioni molto più restrittive: tra queste, serve aver vissuto all’estero per almeno tre anni, la riduzione fiscale è scesa al 50 % (con un massimo del 60 % per chi ha figli), e il vincolo di permanenza minima sul territorio italiano è aumentato.

Da un punto di vista economico, ciò significa che il costo opportunità per chi decide di rientrare diventa più alto, rendendo meno attrattiva l’Italia come destinazione per professionisti altamente qualificati. Le perdite fiscali giustificate come incentivi devono essere bilanciate da ritorni in termini di innovazione, occupazione tecnologica e investimenti, ma se l’efficacia di tali politiche cala, il bilancio complessivo rischia di essere negativo.

Un altro elemento critico è il cosiddetto paradosso dell’esperienza: molte aziende italiane utilizzano l’automazione e le soluzioni IA per gestire attività elementari, riducendo il ricorso a profili junior e sottraendo opportunità formative.

In pratica, invece di usare le tecnologie come supporto per crescere internamente, le imprese potrebbero finire per escludere la formazione delle future generazioni di competenze. Questo genera una spirale in cui il capitale umano richiesto – già limitato – è sempre più concentrato su senior altamente specializzati, rendendo arduo il ricambio generazionale.

Per un’economia che punta sull’innovazione, avere un bacino di giovani preparati è essenziale: non basta avere “quanti” talenti, ma “quali”, e soprattutto la capacità di rigenerare competenze nel tempo.

Una delle proposte più concrete per mitigare gli squilibri è l’estensione dello smart working. Il lavoro da remoto può permettere alle imprese di assumere talenti del Sud senza obbligarli a trasferirsi in centri urbani di costo elevato, e al contempo aprire l’Italia a professionisti internazionali che non desiderano spostarsi.

Dal punto di vista economico, ciò può generare benefit multilivello: riduzione dei costi per i lavoratori (trasporti, affitti, spostamenti), maggiore dispersione della domanda di servizi e infrastrutture digitali nei territori, aumento della densità produttiva nel Mezzogiorno, e un migliore bilanciamento del mercato del lavoro nazionale.

Tuttavia, affinché lo smart working diventi un’opzione strategica, servono infrastrutture digitali affidabili (banda larga, reti stabili), norme chiare sui contratti, incentivi per le aziende che adottano modalità di lavoro agile, e sistemi di supporto formativo distribuito.

Se l’Italia riuscisse a superare le sue fratture interne e a rafforzare le sue politiche di attrazione, le potenzialità economiche sarebbero considerevoli. Un ecosistema IA diffuso può generare:

- Nuovi posti di lavoro ad alto valore, non solo nei ruoli tecnici ma nei profili ibridi (product manager AI, etica dei dati, compliance algoritmica).

- Effetti trainanti su settori tradizionali come il manifatturiero, l’automotive, la sanità, l’agroalimentare, che possono integrarsi con l’IA per migliorare efficienza, personalizzazione e qualità.

- Attrazione di investimenti esteri, se il sistema paese diventa competitivo in termini fiscali, normativi e infrastrutturali.

Ma i rischi sono concreti: se le politiche restano deboli o burocratiche, l’Italia può trovarsi come un osservatore, subendo la competizione globale invece di guidarla. I divari territoriali possono acuirsi fino a trasformarsi in desertificazione tecnologica di alcune aree. E l’insicurezza normativa o la lentezza amministrativa possono scoraggiare investitori, anche internazionali, dal considerare il paese come un hub IA credibile.