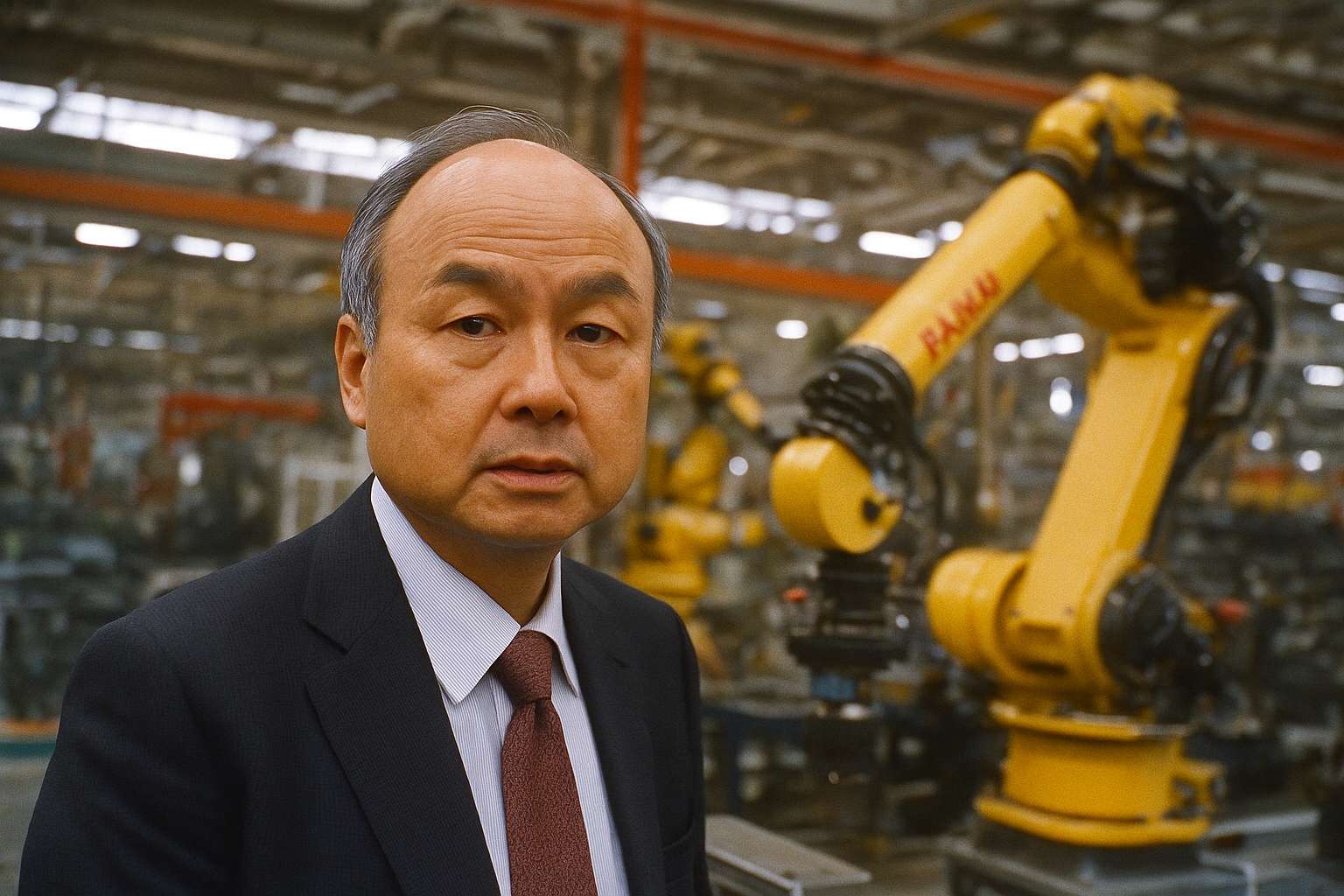

C’è un momento, nei percorsi visionari, in cui la tecnologia smette di essere soltanto un’astrazione digitale e inizia a incarnarsi nel mondo materiale. È in quel passaggio che si misura la differenza tra sogno e impresa. È qui che Masayoshi Son, al timone di SoftBank, sta puntando con coraggio: non più solo investimenti in software e modelli di intelligenza artificiale, ma un’operazione che va verso ciò che si può “toccare”: robotica industriale, automazione fisica, fusione tra cervello digitale e braccia meccaniche.

La notizia che ha acceso i riflettori è audace: SoftBank sarebbe prossima all’acquisizione del reparto robotica di ABB per circa 5,375 miliardi di dollari. Se l’operazione verrà approvata dai regolatori, sarà un salto radicale. ABB Robotics è da tempo un pilastro nell’automazione industriale, con migliaia di robot operativi in fabbriche e magazzini, e un fatturato annuo notevole. Con questa mossa, SoftBank non sogna più di possedere qualche startup di punta: vuole diventare protagonista nella “Physical AI”, ovvero l’intelligenza artificiale che non resta confinata nel cloud, ma si fonde con macchine che camminano, sollevano, trasportano e imparano.

Quando Son parla dell’integrazione di “Artificial Super Intelligence e robotica”, non sta soltanto evocando scenari futuristici: sta puntando a un ecosistema in cui l’IA non coordina soltanto dati, ma move bracci, carichi pezzi, gestisce ambienti, risponde a imprevisti, adatta strategie in tempo reale. È il salto da software come pensiero a software come corpo, incarnazione attiva.

Ma questa ambizione si imbastisce su nodi pratici, sfide industriali e dinamiche globali. ABB non è un giocatore marginale: conta migliaia di addetti dedicati, ha una rete globale di fornitori e clienti, ed è inserita in filiere complesse. L’acquisizione di SoftBank punta non solo al know-how robotico, ma a capitalizzare questa rete, inserendola in un disegno più vasto. E per chiudere l’operazione dovranno passare controlli regolatori, considerazioni antitrust, valutazioni geostrategiche: non basta la volontà, serve anche navigare i vincoli dell’ecosistema globale.

Scegliere di irrompere nel mondo della robotica industriale significa anche sfidare l’idea che l’innovazione stia solo nei laboratori digitali o nei modelli del linguaggio. Sono decenni che la robotica industriale evolve, con miglioramenti di sensori, attuatori, controlli e integrazione con software intelligenti. Ma oggi, grazie all’IA, quel corpo robotico può “imparare”, “adattarsi”, correggere errori, anticipare scenari. L’innovazione non è più solo nel singolo algortimo, ma nella sinergia tra cervello e muscoli meccanici.

C’è poi un elemento simbolico: mentre molte aziende guardano all’automazione per snellire processi ripetitivi, SoftBank sembra voler trasformare l’automazione in piattaforma cognitiva. Non è “robot che fanno cose” — è “robot che pensano cosa fare, come farlo e quando cambiare senza dover essere riprogrammati passo passo”. È l’idea di agenti fisici dotati di consapevolezza operativa e adattiva.

Tuttavia, questa visione è piena di incognite. Per cominciare, l’integrazione di software avanzato con hardware robotico espone al problema della manutenzione, dell’usura, dell’errore meccanico, dei guasti. Un algoritmo che cambia strategia in un ambiente simulato è ben diverso da un robot che, in una linea di produzione reale, deve reagire a un pezzo difettato, a una vibrazione, a un errore di posizionamento. Le tecnologie sensoriali, di visione, di pressione e feedback diventano cruciali. Gli errori che un software in un mondo virtuale può tollerare diventano catastrofici in un ambiente fisico.

Un altro tema è la scala industriale. Perché questa visione non resti un esperimento, serve che i costi — di produzione, manutenzione, integrazione — calino, che l’affidabilità cresca, che le reti di supporto si sviluppino. In un mondo in cui molte aziende guardano all’IA come complemento, SoftBank punta a renderla parte centrale, per cui il successo dipenderà da molte variabili: i fornitori di componenti robotici, le infrastrutture di connettività, la standardizzazione dei protocolli robotici e una forte visione industriale.

C’è anche una dimensione culturale. Per anni, in molti paesi, l’innovazione robotica è vista come sostituiva del lavoro umano, generatrice di disoccupazione, fonte di paure sociali. SoftBank dovrà gestire non solo la tecnologia, ma le narrazioni attorno ad essa: convincere governi, lavoratori, società che la “Physical AI” non è un destino distruttivo, ma un potenziamento controllato. Il consenso sociale, la governance, l’etica operativa saranno componenti non marginali del successo.

L’esperimento di Masayoshi Son — “walks, lifts and learns” — non è un’aggiunta al portafoglio tecnologico, ma un salto culturale, industriale e mentale. SoftBank mira a non essere solo un player dell’IA, ma un tessitore tra software e meccanica, tra algoritmo e mattone, tra intelligenza virtuale e corpo robotico. Se l’operazione con ABB riuscirà, potremmo vedere una nuova classe di sistemi robotici che non attendono istruzioni precise ma “apprendono” sul campo, che trasformano magazzini, fabbriche e catene logistiche con una fluidità prima appannaggio solo della fantascienza.

Il futuro non è solo fatto di dati e modelli: è un mondo in cui l’intelligenza si muove fisicamente, solleva pesi, cammina tra macchine e corridoi, apprende dall’esperienza e muta sé stessa. E in quel mondo, forse, avremo robot che non “servono” solo l’uomo, ma collaborano con lui, diventano compagni operativi, attori reali nei processi industriali. È una scommessa audace, ma in giochi così grandi — come quello dell’intelligenza incarnata — il coraggio è una delle materie prime indispensabili.